こんには、こはるママです。我が家の長男(小学5年生)は、3年生のときから毎年漢字検定を受けています。きっかけはそろばん教室に習い始めたことです。

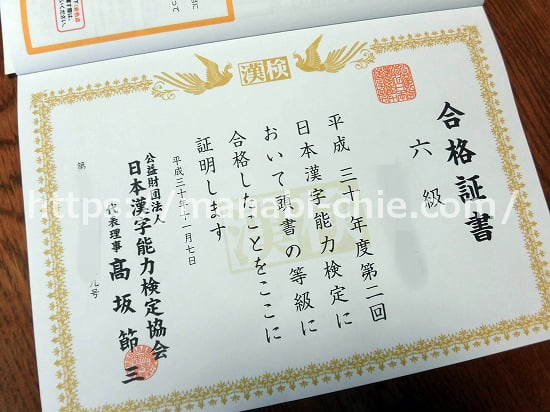

息子が通うそろばん教室は塾もやっていて、年に数回漢字検定も受験することができます。3年生から漢字検定を受け始めて今年で3回目。年々難しくなるテストですが、受けるからにはやはり受かってほしいと思うのが親心。

そこで今回は、我が家で実践していた漢字検定合格までの道のりをご紹介します。

我が家で実際にやった勉強方法【スマイルゼミと漢字ドリル】

漢字検定は年に数回行われていますが、息子が受験したのは10月中旬です。夏休みの半ばから少しずつ学習をし始めました。

まずは受ける学年の漢字を全部学習する

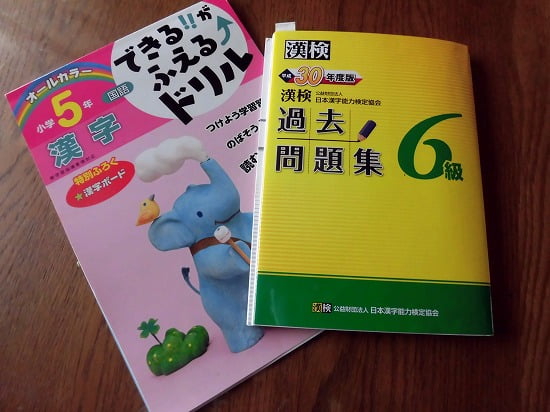

今回息子が受ける漢字検定は6級(小学5年生終了程度)です。10月に受けるため、まだ習っていない漢字ももちろん出てきます。まずは受ける学年の漢字をすべて学習することから始めました。

そこで用意したのが市販の漢字ドリル。重視したのは書き順と音読み、訓読みがきちんと書かれているものです。今回は内容と見やすさを考慮して、公文の漢字ドリルを購入しました。

過去問題で苦手を知る

漢字を一通り学習したら、次に過去問で得意と不得意を確認します。5年生の漢字検定は合計200点の合格点は70%以上。つまり140点以上が合格で、全部で11個の項目が出題されます。

過去問題をすることで出題の傾向に慣れるだけでなく、得意、不得意のジャンルを見分けることができるのです。過去問題は試験と同じように時間を計ってやっていました。

漢検は苦手な項目を中心にテスト勉強をするの大切

過去問でどの項目が苦手なのか分かれば、その項目と中心に学習をします。息子は「熟語の構成」と「音と訓」が特に苦手でした。さらに漢字の「書き取りは」出題数が多いので、なるべく落とさないためにも書き取りもしっかりと学習するようにしていました。

一週間苦手な部分を学習したら週末に過去問題をやる。そこで一番点数が良くなかった項目を中心に学習をして、週末に過去問題をする。これをを繰り返したのです。漢字検定一週間前は、過去問題だけをやって当日に備えます。

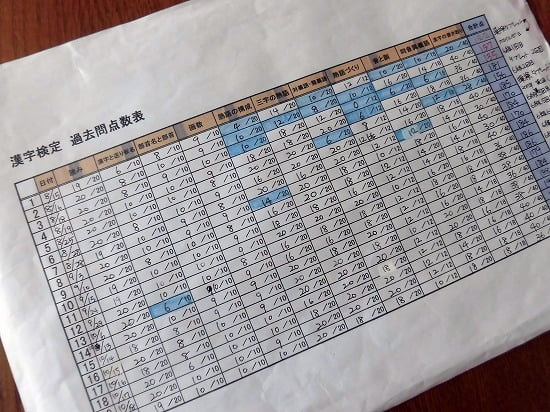

漢検の試験勉強の成果を記録で付けておくと分かりやすい

過去問題をやったら細かく記録を付けていました。一覧にすることで、どのジャンルがどれだけ理解できてきているかをパッと見て分かるようにしたのです。

もう少し学習が必要な項目は色を付けて見やすくします。子どももその一覧を見ることでどれだけ頑張っているかを確認することができ、モチベーションUPに繋がるのでおすすめです。

スマイルゼミのタブレットを使った漢字検定対策の感想

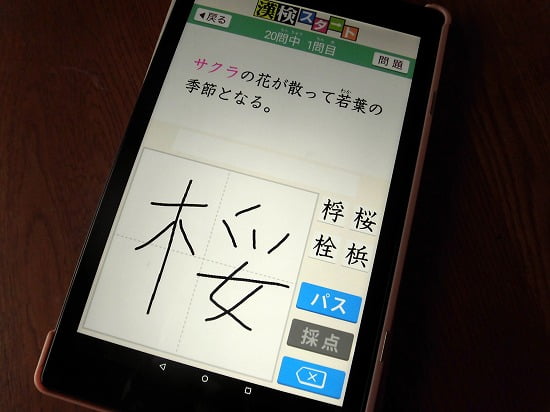

漢字検定の対策は、ドリルだけでなくタブレットを使って行うこともできます。

実際に使ってみて紙で学習するメリット、タブレットでやるメリットがそれぞれ見えてきました。以下、実際に感じたタブレットでのメリット・デメリットです。

スマイルゼミタブレットでの漢検対策のメリット・デメリット

我が家で使っていたものは漢字検定公式のアプリをタブレットに入れたものと、現在受講中の『スマイルゼミ』の中にある漢字検定対策です。基本は紙と鉛筆を使って学習していますが、隙間時間や苦手な項目の復習などに活用していました。

【参考】スマイルゼミなら受講料無料で漢字検定も受けられる【受講6ヶ月経過】

■メリット

- 繰り返し使える

- タブレット1台あれば学習できる

- 一人で学習ができる

■デメリット

- 書き問題には向いていない

- 指で書くので書きにくい

- どの部分が間違ったか確認しにくい

たとえば答えが「犬」とすると、それに似た「大」「犬」「太」などが表示されます。きちんと覚えてなくても選択肢の中から選べてしまい、正解することができるためあまり学習にはならないように思いました。

反対に、漢字が分かっていても字が汚いと反応しない、指で書くので画数が多い漢字は書きにくいというデメリットがあげられます。『スマイルゼミ』はタッチペンなのでその点書きやすいのですが、ある程度漢字が書けると自動的に漢字を選んでしまうこともあるので、書き問題は紙と鉛筆で学習する方が良いように思いました。

ただし、選択問題のものは十分タブレットでも学習できます。上手に使い分けることで、しっかりと学習ができるはずです。

漢検では合格点を目指すのではなく満点を目指すことが大切

漢字検定を受けるなら合格をしてほしいと思いますよね。もちろん、子どもも「合格したい」という思いで勉強をするはずです。3年生で初めて漢字検定を受けた息子ですが、その時は私も息子も「合格点」を目標に勉強していました。

結果は合格だったものの、かなりギリギリの点数。過去問で良い点を取っていても、テストでは何があるかわかりません。緊張して本調子が出ないこともあります。実際に周りのお友達で「あと数点で合格だったんだけど…」という声を聞きました。

残念ながら1点足りなくても不合格です。そこで、過去問は「毎回満点を取る気持ちでがんばってみよう」と子どもに言っていました。もちろん、本番のテストも「満点合格」を目指して受ける。

その結果、テスト対策を始めた時は全く合格点に達していなかった息子でしたが、最終的には190点以上の点数で合格することができました。

まとめ

漢字検定は小学生でも受けやすいポピュラーな試験です。とは言え、級が上がればそれだけ出題数も多くなり難しくなります。そのため、事前の検定対策は必要です。

我が家では、「受ける級の漢字を一通り覚える」→「過去問で苦手を見つける」→「苦手を集中的に学習する」→「1週間前は毎日過去問題で仕上げ」→「試験本番」という流れで合格することができました。

もちろん、短期間で集中して合格する子もいれば、少しずつ学習して合格する子もいます。その子に合った学習方法を見つけて漢字検定にチャレンジしてみてくださいね。